葡萄、鲜桃和黄金果的别样风情

说起葡萄、鲜桃和柑橘,人们眼前自然会浮现出或碧绿或紫黑或金黄的诱人色彩来,如果再幽幽地飘来甜蜜的果香,那么喜好水果的人们如何能抵抗得住这样的诱惑?现随记者一起来看看这些迷人的水果是怎样“炼成”的吧。

甘肃“葡农”培育的葡萄界“爱马仕”

秋日的甘肃平凉市崆峒区白水镇的葡萄园内绿意盎然,一串串如黑玛瑙般的葡萄掩映在藤叶之间,饱满圆润,令人馋涎欲滴。游客们提着篮子,穿梭在葡萄架下,仔细挑选自己心仪的葡萄,享受惬意的闲暇时光。在现代化葡萄设施大棚底下,一串串“阳光玫瑰”葡萄即将成熟上市。游客王女士说,在朋友圈看到带有玫瑰味儿的“阳光玫瑰”,号称葡萄界的“爱马仕”,刚试吃清香甘甜,口感很不错。

从“提篮小卖”规模到“大阵仗”的一条龙

2013年春天,该葡萄园负责人朱发学种下第一株“巨峰”藤苗。8年后,他种的葡萄华丽转身,品种从一个发展到现在的10多个,生产从各家各户单干到现在的合作联社,销售从“提篮小卖”到现在一条龙营销。

朱发学早年做蛋糕生意,因为种植葡萄园的梦想便从食品产业转型到农业产业。他先后到过安徽、江西、山东等地,从农科院、果树研究所里学习研究南方葡萄新品种、先进种植理念,并不断在自己的葡萄圈摸索创新。

经过两年的经营发展,他的葡萄园逐步有了规模,从当初的200亩发展到现在的517亩。收入虽不算特别丰厚但也相对富足。最难熬就是2015年,因为选择品种不好,导致整个园子里的葡萄口味不佳,销路不畅,看着自己亲手种下的一棵棵果树要卷土重来、重新栽植,朱发学心痛不已。

但他决心不仅要把葡萄园重新建起来,还要建得比以前更好。朱发学积极解决技术难题、更换老旧复合肥为科学的配方肥,同时在前期种植经验的基础上,把传统的露天葡萄架换成有遮阳网、避雨棚的铺膜高架钢棚,加强葡萄园抗强风、抗冰雹的能力。经过多年不懈努力,葡萄园在2018年终于迎来转机,除了满足平凉当地本地六县一区的采摘,还远销周边银川、西安等地,精准打造的多口味品种加上优质的品质。如今,他种的葡萄已闻名周边并走向全国。

“变”赋予传统种植新活力

2018年8月初,朱发学种的“阳光玫瑰”火爆了朋友圈,这个葡萄界“爱马仕”最高时卖出“60元一斤的天价”,平均一粒7毛钱。“我们老品种巨峰只能卖几元一斤。”种植户杨柳香说,“阳光玫瑰”卖出如此高的价格,主要得益于品种新、口感好,而这也是朱发学近10年来不断引进新品种、尝试新技术的一个缩影。

2020年,朱发学的葡萄大棚引进培育并优化创新了阳光玫瑰、夏黑、摩尔多瓦、红提、妮娜女皇等10多个名优新品种,面积已发展到500多亩,每亩毛收入达到了1万多元。这些让朱发学成了远近闻名的“葡萄大王”,在朱发学的影响带动下,白水镇周边农民也参与了规模种植。

村民张金柱也于2016年种植2亩葡萄,“种植技术在新新农合作社工作人员讲解下,修枝、施肥很快就学会了。”2018年,村民朱九林加入了平凉市崆峒区新新农果蔬农民专业合作社,结束了葡萄“杂乱无序”的种植方式。

该合作社以本地种植户为主要对象,并逐步向周边县市乡镇延伸,目前共发展葡萄种植户10多户。朱九林说,社员在合作社的统一组织下,统一用药、统一用肥、协同销售,“既省心,又省事,还丰收。”

更让朱九林开心的是,2019年8月白水镇成立了新农村专业技术联合会和平凉市崆峒区发学家庭农场,不仅“联通”全镇原有的4家合作社、7家家庭农场,还让27家种植户同打“一把伞”。

多渠道售货销路不用愁

收货、分拣、过秤、装盒……一大早,新新农果蔬农民专业合作社百亩葡萄园的村民就忙开了,1万斤的葡萄要发货银川果商。朱发学说,受连续阴天下雨的影响,今年葡萄大量上市较往年晚了10多天,但形式多样的销售方式让总产量达1万斤的葡萄不用愁。

“你好,这里是满园香家庭农场。我们的葡萄品种主要有玫瑰王子、巨峰、红巴拉多等,口感细腻、甜美……”每天下午约3点钟,朱发学直播带货。“我们农场还涵盖葡萄种植、葡萄酒生产、休闲农业观光、葡萄酒主题文化旅游、葡萄酒主题餐饮等内容,实现了一二三产业融合发展……”

葡萄是崆峒区白水镇农业发展的一个特色产业,伴随着葡萄种植面积的不断扩大,葡萄的产业链也在不断延长产业发展水平不断提升。“下一步,我们将继续完善葡萄园周边农家乐、农事体验等项目,力争将园区打,造成吃、住、游、采摘、科普等多元融合的休闲农业体。”朱发学介绍说。

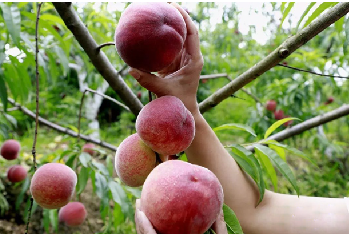

桃花源里蜜桃甜,一年四季桃不断

“我尝尝!还是那个味儿吗?”秋风送爽,在山东郓城县潘渡镇桃花源家庭农场,来自济南的王先生用刀拉下一小片桃,细细地品尝着,“和我自己摘的味道一样,我再要7箱。”

“这个园子真不孬,一年四季有鲜桃!”来自县城的一位男士,和四五位朋友站在桃园的生产路上,每人抱着一个大桃啃着。

桃花源家庭农场位于仝老家村村南,成立于2016年,共107亩地,桃树占了80多亩。

“潘渡镇方圆二三十里地没有规模种桃的。”农场负责人仝传兴说,抱着填补市场空白的想法,经过五六年的努力,桃花源家庭农场不仅让当地人吃上了鲜桃,还实现了鲜桃的周年供应。

“3月份,大棚里的桃开始采摘,5月红桃,6月油桃,7月蟠桃,8月水蜜桃,一直到11月下雪后还有雪桃。”仝传兴数着园里的品种,一脸自豪,“我们还有冷鲜库,可以储存桃。”为实现鲜桃周年供应,仝传兴可是下了大功夫。

2016年,农场成立第一年,仝传兴栽下40亩桃树,夏季遇雨,大部分被淹死。“这么多地,得先搞好基础设施。”仝传兴找到三四个有志于干农业的朋友入股,先后筹资200多万元,硬化路面,打深水井,挖排水沟,建冷鲜库,建高温棚,引进嫁接苗……真金白银投进去,家庭农场的抗风险能力大大增强。

抗风险能力强的首要表现之一,就是园里各式各样的桃树品种,油桃四五种,蟠桃五六种,水蜜桃有七八种。“人和人口味偏好不一样,有人喜欢甜,有人喜欢糖度适中;有人喜欢一口咬下去嘎嘣脆,有人喜欢离核的有点软的。”仝传兴说,“咱的桃园,主打采摘,得为游客考虑周全。”

为此,仝传兴投资七八十万元建了两个高温棚,让游客隆冬时节能赏桃花,春节过后就能吃上鲜桃。“这些树,得强制它们提前休眠。”仝传兴指着大棚里的桃树说,“这样才能保证12月份萌芽。”

“桃三杏四梨五年”,3年的等待期,仝传兴卯足了劲“喂”桃树:今年上香油渣、酒糟、羊粪,明年上发酵黄豆、有机肥。与此同时,仝传兴精打细算利用土地,套种西瓜、大蒜、花生、白菜等。“那两年光套种西瓜,就收入20多万元。”意想不到的收获,给了仝传兴坚持下来的勇气和底气。

桃园紧靠242省道,来往的人特别多。对桃子感兴趣的游客,有空的进园子自己品尝、采摘;时间紧张的,路边车一停,拿钱走人。“少的时候一天卖七八百元。”仝传兴高兴地说,“赶上周末,一天能卖五六千元。”

品种全、口味好,临近公路,又一年四季鲜桃不断,桃花源家庭农场的发展渐入佳境。这两年,农场的桃子销售近七成都走了“采摘”,这比市场批发价格高了两三倍。

“从去年开始,园子产出开始大于投入,今年约摸着能挣三四十万元。”站在果实累累的树下,仝传兴满怀期待,“等明后年进入丰产期,桃子会更多、更好吃。”

黄金果四会柑让生活更甘甜

深秋时节,在广西博白县浪平镇六江村,漫山遍野的四会柑果树挂满金黄色的果实,好一幅喜人的丰收图画。

六江村是博白有名的四会柑种植大村,村道两旁的山坡上,背后的大山里,果园一个连着一个。目前全村种植有四会柑200公顷。四会柑的果皮,主要用来制作陈皮。去年的陈皮价格为140元/公斤,每667平方米(亩)产值超过了1万元,而今年的陈皮价格有望突破200元/公斤,六江村的四会柑每667平方米(亩)产值将达1.5万元。种植“黄金果”四会柑,让六江村在乡村振兴的路上,越走越宽敞。

六江村81岁村民廉世规,身体硬朗。四年前,闲不下来的他跟着村里的四会柑种植大户种了2600多平方米的四会柑,去年开始收获第一批果,让他不但不需要外出打工的儿子给生活费,还用自己种植四会柑的收入给家里进行了装修。

“去年,我种四会柑的收入,就差不多有5万元。”廉世规看着自家的果园开心得像个小孩,他说今年仅仅卖落地柑陈皮,他就收入了2000多元。原来,每年四会柑在正式采摘前,都有一部分果实被风吹落地,这些被风吹落果实叫落地柑,价格相对便宜些。去年的落地柑陈皮价格为30~36元/公斤,今年涨到了70~72元/公斤。因此,他的四会柑每667平方米(亩)产值将超过1.5万元。

六江村的村支书兼村委主任廉祖旺介绍,六江村生态环境良好、气候土质适宜,早在十几年前村里就开始种植四会柑。由于使用有机肥种植,所产的四会柑形味俱佳,呈扁圆形,鸡蛋般大小,色泽金黄鲜亮,果皮香味浓郁,深受客商欢迎。每年一到收获季节,四方的客商开着大货车络绎不绝到园收购。去年六江村全村四会柑的收入就超过了1000万元。“六江村的四会柑销路通畅,价格也是一年比一年高。因此村民种植四会柑的积极性很高,种植面积一年年增加。”

六江村位于浪平镇西部,距离县城23公里,山地资源丰富,全村共有旱地14公顷,山地1604公顷,以种植四会柑和麻竹为主,编织业加工为辅。近年来,随着陈皮价格的节节攀升,村民种植四会柑的面积连年增加。

“每年到了农历十月四会柑收获季节,是六江村最热闹的时候。”廉祖旺绘声绘色地描述四会柑丰收后的村里景象,“漫山遍野,到处是采摘、装车、搬运果子的人,村道上客商的货车来来往往,热闹非凡。”种植户为了抢时间,还会以每天100~150元的价钱,请空闲的村民帮忙采摘。

“下一步,我们将继续扩大六江四会柑种植规模,引进陈皮、果汁加工企业,完善陈皮产业链,打造集种植、加工、销售、文旅等为一体的三产融合发展新模式,不断强化产业支撑,助力乡村振兴。”浪平镇党委书记李国明说。

游客可直接评论,建议先注册为会员后评论!

以上评论仅代表会员个人观点,不代表中国农药网观点!